おすすめコンテンツ

| お料理 | 牧の戸温泉 | お部屋 | 九重地熱発電所 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

| しばらくの間、素泊まりプランのみの販売となり、お食事のご提供を一時停止いたします。 詳しくはこちら |

敷地内より湧出する源泉を掛け流しにした温泉『牧の戸温泉』です。 詳しくはこちら |

山肌のマイナスイオンをたっぷりの安らぎの空間です。 詳しくはこちら |

牧の戸温泉の蒸気を利用した、自家用地熱発電所がございます。 詳しくはこちら |

【お客様へ】「新しいおおいた旅割」予約期間延長のお知らせ(3/25付)

“新しいおおいた旅割”予約延長決定しました。

※隣接県のお客様の新規予約及び既存予約は、引き続き一時停止となります。

“新しいおおいた旅割”

変更前:「令和3年2月21日(月)〜令和4年3月31日(木)」(令和4年4月1日チェックアウト分)

変更後:「令和3年2月21日(月)〜令和4年4月28日(木)」(令和4年4月29日チェックアウト分)

予約受付締切日は令和4年4月27日(水)となります。

イベント情報、山の音楽会♪、

くじゅう花便りなど…

九重の最新情報をお届けします!

九重の最新情報をお届けします!九重観光ホテル

今回は『飯田高原』(はんだこうげん)編です・・・

今日は延期されていたタデ原湿原~泉水山麓の野焼きが行われました。

これで大将軍、タデ原湿原、豊後渡し、坊がつると私達の観光協会が関わる全ての野焼きが終わりました。

後は春らしさを待つばかりなのですが今年はチョット寒いですよね。

野焼き直後のタデ原湿原です。(ラムサール条約登録湿地) 2012.4.7撮影

う~ん、美しい!

前回は長者原の地名の由来について書きましたが、長者原とほぼ同じ時期に飯田高原の名前もつけられています。

まあ飯田にある高原ですから飯田高原なのですが、この地域の総称として呼ばれるようになったのは前記の1926年にあった油屋熊八氏のテントホテル開設と少年団キャンプ大会の開催が契機となっている様です。それまでは地蔵原、中の原、みの原など部分的表現でことたりていたのが観光の幕開けとともにその総称が必要となり、飯田の佐藤達(いたる)氏による観光パンフレット『飯田高原案内』によって初めてその名が使われました。(郷土史家・小野喜美夫氏による)

朝日長者伝説と長者原の話

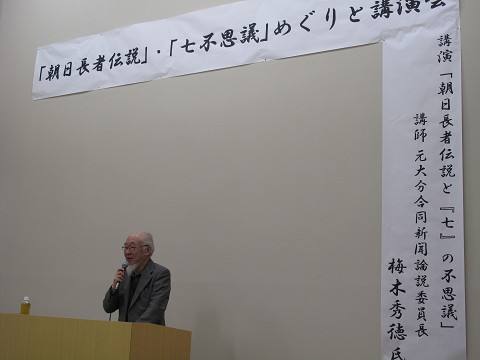

さる3月18日、梅木秀徳氏をお招きして九重に伝わる朝日長者伝説と七不思議の講演が行われました。

そこで長者原について少し・・・

講演をする梅木秀徳氏

ご存知、九重を代表する歌『坊がつる讃歌』は広島高等師範学校(現・広島大学)の『山岳部第一歌・山男』を基に梅木氏等によって作られた歌です。

朝日長者伝説・七不思議のひとつ ~不断鶴の墓~

七不思議の場所は民家の中にあったりと中々行き難いのですが、ここはまあ何とか探せそう。長者の屋敷神とされる『年の神』のすぐ近くなのでここがおススメかと思います。

長者伝説は全国に同じような話が多々あるのでその信憑性はともかく、この朝日長者伝説が今の長者原の地名の由来です。

長者原と命名されたのはそれ程古い話ではなく、1926年に別府観光のパイオニア・油屋熊八氏が『松の台』にテントホテルを開設。その一帯の地名を『長者賀原(ちょうじゃがはら)』と命名しました。しかし同じく同年開催された日本少年団全国野営大会の指導者・ニ荒芳徳氏(伯爵)が「九州では原をハルまたはバルと読み、ちょうじゃばるが好ましい。」と言ったので長者原(ちょうじゃばる)で定着しました。(郷土史家・小野喜美夫氏より)

九重連山の中でミヤマキリシマの咲く時期最も人気のある山が平治岳でしょうが、ここのミヤマキリシマの大群生がノリウツギ等の雑木に被圧され徐々に狭まってきていました。そこで今年から環境省から許可を得て数年計画で復元作業を行っています。7月13日は私達、九重・飯田高原観光協会と九州林産、公私隊、地元警察、環境省のメンバーでチェーンソーと手鋸を担いで本峰山頂付近の伐採を行いました。被圧されていた部分は一見枯れているかの様ですが、前回の作業後の経過観察ではもう既に若葉が出ていましたので今後が楽しみです。

登山後の作業ですので時間が限られてしまいますが、関係者で定期的にやっていこうと思います。

平治岳本峰の坊がつる側での作業風景 2011.7.13

本峰山頂付近での作業風景 2011.7.13

今年の平治岳のミヤマキリシマ 所々にある緑色だけの部分がノリウツギです。

6月19日“九重の自然を守る会”の設立50周年記念行事の一環として飯田高原(やまなみハイウェー沿い~旧・九重ハイランドホテルから少し由布院方面に行っところ)に初代理事長『赤嶺武先生顕彰碑』が建立されました。

観光施設と環境保護・保全の団体は人によっては相容れないと思われるかもしれませんが、当施設及び当施設の所属する九重・飯田高原観光協会では『観光=環境』との考えから積極的に交流・共同作業を行っています。

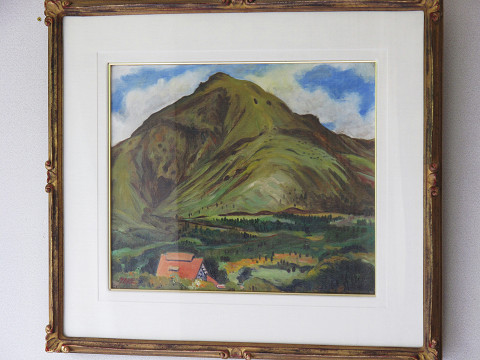

赤嶺氏は絵画が趣味でしたので当ホテルの風景画も描いてもらっています。これは「西の小池」がまだ牧野だった頃、そこから星生山を望んだもので、やまなみハイウェー開通前の景色です。(211号室)

当館、今は地熱を利用した自然エネルギーの宿なのですが、それ以前にもこんな歴史が・・・

「この橋のちょっと下流に、中野温泉(今の牧の戸温泉)の自家発電小屋があった。昭和28年、川端康成先生とこの中野温泉に泊まった二日間、この息をついてまばたきする電灯のごやっかいになった。ここを通るたび、懐かしく思い出す。」嶋田 裕雄著『九重の自然』アセビのトンネルの項より

今日は、「60年ぶりにココへ来た。」と云うお客様と「58年前にココに泊まった。」と云う超古いお客様が何と二組。その中の話で水車発電の話になって、「水が少ない時期だったので今にも消え入りそうな電球だった。」のが思い出として残っているとの事でした。そこで上記の文章を載せてみました。

当館の温泉名:牧ノ戸温泉は1958(昭和33)年に登山家の故・槇有恒先生が当館に宿泊されたおり命名して頂いたモノで、それ以前は中野温泉と呼んでいました。実は1955(昭和30)年に電気が来るのですが、それ以前電気はここまでは来ていなかったのです。そこで活躍したのが水車による自家発電小屋でした。まさに今で云う小水力発電で当時からエコホテル(旅館)だった様子がうかがえる話ですね。最もたんにそれだけローカルだっただけですが・・・

飯田高原・大将軍にある川端文学碑記念祭時の記念品です。1977年7月

| お料理 | 牧の戸温泉 | お部屋 | 九重地熱発電所 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

| しばらくの間、素泊まりプランのみの販売となり、お食事のご提供を一時停止いたします。 詳しくはこちら |

敷地内より湧出する源泉を掛け流しにした温泉『牧の戸温泉』です。 詳しくはこちら |

山肌のマイナスイオンをたっぷりの安らぎの空間です。 詳しくはこちら |

牧の戸温泉の蒸気を利用した、自家用地熱発電所がございます。 詳しくはこちら |

| 九重の春夏秋冬 | 周辺観光 | 過ごし方 |

|---|---|---|

|

|

|

| 「春はくろなり、夏はあおなり、秋はあかなり、冬はしろなり」。四季折々で違う九重の魅力をご紹介します。 | 九重観光ホテルの周辺には魅力的な観光地がたくさん。おすすめスポットをご紹介します。 | ご宿泊の際の過ごし方をシーン別にご紹介。旅のご参考にお役立ていただければ幸いです。 |

| 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら |